关于中国书法在西方传播的若干问题

作者:邱振中

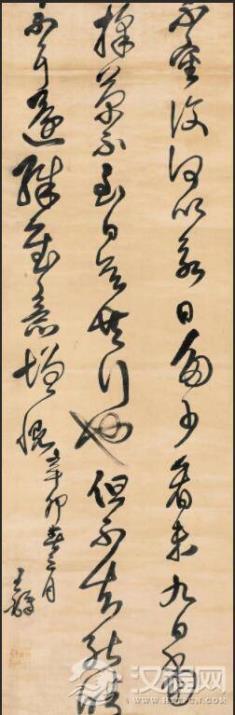

中国书法以其在中国文化中的特殊地位——与汉语的共生、变化无穷而又精妙人微的图像系统、典型的意义生成机制等等,越来越受到人们的关注,并成为激发人们思想与灵感的源泉。

在今天这样一个日益完备的信息社会中,任何民族的优秀传统都不只是一个民族的财富,例如中国书法,它必然要传播到世界,在人们的关心和培育下,最终成为全人类的传统。然而,文化的传播又是极为复杂的现象,它受到众多因素的制约,同时还需要耐心——某些领域便需要若干世纪默默的耕耘。像书法这样一种与汉语言深深契合的艺术,可以说,对它的把握便是对中国文化核心的把握,对于今天的中国学者来说,这也是非常困难的工作,更不用说处于另一文化中的人们了。

谈到西方人与书法的关系,我总忘不了贡布里希讲过的一件事。一位妇女问韦利(ArthurWaley),学会欣赏中国的草书要多长时间,韦利说:“500年”。【1】(注:《贡布里希论杰作的产生及其验证》,列勃编译,《新美术》1985-4。)不过,,书法的魅力似乎使人忘记了种种困难,只要有机会接触到中国书法,总会有人不辞辛劳,投身于此。例如到中国学习美术的留学生,许多人最后都要求改学书法,他们凭本能察觉到,书法能给他们带来自身文化中所没有的东西。

1998年12月,我随中国书法代表团访问法国,参加巴黎《现代中国书法艺术大展》的有关活动,出席《中国书法国际讨论会》,与一批研究中国书法的欧美学者进行了交流。欧美学者为中国书法在西方的传播提供了一些重要的信息;通过自己的观察与

中国书法以其在中国文化中的特殊地位——与汉语的共生、变化无穷而又精妙人微的图像系统、典型的意义生成机制等等,越来越受到人们的关注,并成为激发人们思想与灵感的源泉。

在今天这样一个日益完备的信息社会中,任何民族的优秀传统都不只是一个民族的财富,例如中国书法,它必然要传播到世界,在人们的关心和培育下,最终成为全人类的传统。然而,文化的传播又是极为复杂的现象,它受到众多因素的制约,同时还需要耐心——某些领域便需要若干世纪默默的耕耘。像书法这样一种与汉语言深深契合的艺术,可以说,对它的把握便是对中国文化核心的把握,对于今天的中国学者来说,这也是非常困难的工作,更不用说处于另一文化中的人们了。

谈到西方人与书法的关系,我总忘不了贡布里希讲过的一件事。一位妇女问韦利(ArthurWaley),学会欣赏中国的草书要多长时间,韦利说:“500年”。【1】(注:《贡布里希论杰作的产生及其验证》,列勃编译,《新美术》1985-4。)不过,,书法的魅力似乎使人忘记了种种困难,只要有机会接触到中国书法,总会有人不辞辛劳,投身于此。例如到中国学习美术的留学生,许多人最后都要求改学书法,他们凭本能察觉到,书法能给他们带来自身文化中所没有的东西。

1998年12月,我随中国书法代表团访问法国,参加巴黎《现代中国书法艺术大展》的有关活动,出席《中国书法国际讨论会》,与一批研究中国书法的欧美学者进行了交流。欧美学者为中国书法在西方的传播提供了一些重要的信息;通过自己的观察与

点击展开查看全文

展开全文

APP阅读