中国曲艺

更多 >民族舞蹈

中国书画

更多 >艺术文库

更多 >相声创新路,传统现代共舞

本文探讨了传统相声与现代相声的碰撞与融合。传统相声以其经典桥段和幽默手法深受喜爱,但面临与现代生活脱节的问题。现代相声则通过融入时代元素和创新表演方式,焕发出新活力并拓展了受众。文

越剧的双面绣,守旧与创新如何共舞?

越剧作为传统戏曲艺术,面临着守旧与创新的选择。守旧是对经典与传统的尊重和传承,而创新则是为了与时俱进,满足现代观众的审美需求。本文通过分析越剧在唱腔、表演形式等方面的守旧与创新实践

印篆探微,方寸之间的乾坤奥秘

篆刻艺术历经千年仍熠熠生辉,不仅技艺精湛,更蕴含深厚的哲学与文化。方寸之间,阴阳平衡、字体美学与材质考究共融,展现出和谐与精妙。现代社会中,篆刻面临传承挑战,但艺术家与学者的努力正

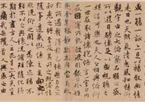

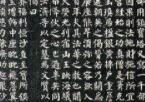

“力矫时弊”书法观念及当代启示

本文深入探讨了“力矫时弊”书法观念及其对当代书法艺术的启示。通过分析历史书法家们如何矫正时代弊病,文章强调了“力矫时弊”在当代书法艺术中的重要性。面对当代书法面临的诸多挑战,如急功

国画人物画——传神的笔触与情感的流露

国画人物画以其传神笔触和情感表达,成为中国传统文化的重要组成部分和世界艺术的珍品。其历史源远流长,画家通过巧妙的笔触、色彩运用和构图设计,塑造出栩栩如生的人物形象,传达丰富的情感。

乐海探秘奇幻乐器全览

在音乐的长河中,乐器如同璀璨的星辰,点缀着这片无垠的夜空。它们不仅仅是音乐的载体,更是人类情感与智慧的结晶。每一种乐器,都拥有其独特的音色和韵味,能够引领我们进入一个个奇幻的世界。

热情桑巴融合细腻中国节奏

本文深入探讨了桑巴舞与中国节奏在舞蹈创作中的交融与碰撞。通过音乐节奏、舞蹈动作及服饰的创新融合,桑巴的热烈激情与中国的细腻韵味实现了和谐共鸣,展现了东西方艺术的独特魅力。这种跨文化

女性视角下的越剧魅力新解

本文从女性视角深入剖析了越剧的艺术特质、创作传承及社会文化影响。越剧以其婉约唱腔和细腻表演塑造了众多鲜活女性形象,反映了女性的生活与情感。女性在越剧的创作、传承中发挥着重要作用,同

篆刻之美,刀尖上的意境

篆刻艺术被誉为刀尖上的舞蹈,不仅展现了精湛的刀法技艺,更蕴含了深厚的文化内涵与意境韵味。本文通过探寻篆刻艺术的历史沿革、技艺特点,以及创新传承等方面,揭示了这门古老艺术的独特魅力和

罩染技法在油画风景中的透明诗意

在油画风景的漫长历史中,罩染技法以其独特的魅力,成为众多艺术家追求画面层次与色彩变幻的重要手法。它如何在画布上施展魔法,将自然景色转化为富有诗意的绘画语言?本文将从专业角度深入剖析

唐韵墨香传千载——唐代书法艺术特征及其对后世之深远...

唐代书法以其风格多样、技法精湛和深邃意境,成为艺术史中的璀璨明珠,对后世书法产生深远影响。从宋代至近现代,书法家们不断从唐代书法中汲取灵感,推动书法艺术的创新与发展。唐代书法不仅为

秦腔的草原之声在陕北风情的舞台再现

秦腔的“草原之声”是对陕北草原文化的一种艺术再现。它利用舞台布景、音效、灯光以及演员的表演,创造出沉浸式的观看体验,让观众能够在视觉和听觉上感受到草原的辽阔和雄壮。秦腔成功地将陕北

幻觉与真实魔术艺术的奥秘

本文深入探讨了魔术艺术的多个层面,包括魔术吸引人的本质、其基本原则、不同类型的魔术及其技巧、著名魔术师对艺术形式的影响、魔术表演的创作过程、魔术与其他艺术形式的交融、魔术教育的重要

探析工笔与水彩的艺术差异

本文从专业角度深入探讨了现代工笔画与水彩画在技法、创作过程和审美意趣上的异同。工笔画以其精细入微的笔触和丰富的色彩层次展现东方美学,而水彩画则以其水色交融的灵动和即兴表现著称。两者

华风舞韵引领国际舞坛新潮流

华风舞韵以其独特的东方韵律和深刻的文化内涵,正在征服国际标准舞的舞台。通过融合中国传统元素与现代舞蹈形式,中国风舞蹈作品在国际赛场上屡创佳绩,赢得了广泛赞誉。文章深入探讨了东方韵律

古今书法元素异同探微

本文深入剖析了现代书法与古代书法在笔法、字形结构、墨色纸张选择以及审美观念上的元素差异,展现了书法艺术的时代演变与审美追求。通过对比分析,文章揭示了书法艺术在传统与现代融合中的创新

京剧新韵传统现代共融路

京剧作为国粹面临时代挑战,需在传统基础上探索革新之路。通过融入现代舞美技术、新编剧目及跨界合作等多元文化,京剧在保持经典的同时焕发现代光彩。革新过程中需平衡传统尊重与时尚追求,应对

琴弦与人生:乐器大师传奇

本文描绘了乐器名家们如何通过才华和热情在音乐史上留下不朽印记的故事。文章首先回顾了历史上乐器大师们的艺术足迹,展现了他们对音乐的深刻理解和创新能力。接着,探讨了大师们的技艺传承,他

新声代说唱的音乐狂潮

街头新声代说唱的音乐狂潮席卷全球。街头说唱以独特节奏、创新歌词和活力表演,吸引年轻听众,从地下走向主流。它融合多样音乐风格,直面社会现实,让观众找到共鸣。同时,街头说唱承载深刻社会

音乐知识百科:探索音符背后的奥秘

本文深入探索了音符背后的奥秘,介绍了音符的种类、演奏技巧、组合节奏以及与文化历史的紧密联系。文章通过解析音乐的基础要素,展现了音符在音乐表达中的核心地位,并探讨了现代音乐制作中音符